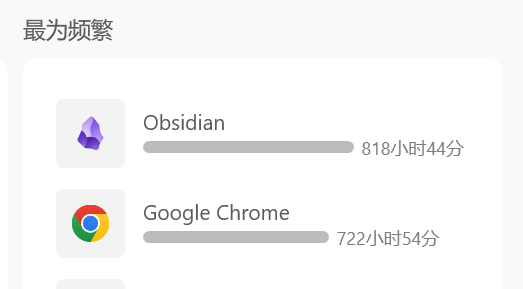

去年的这个时候,我开始跟着 Johnny 老师发布在 B 站上的视频学习笔记软件 Obsidian 的使用方法,边学边用很快就得心应手,接着就几乎每天使用持续到今天。最初学到的很多用法、插件虽早已遗忘,但也筛选出了每天必用的一些功能。现在,Obsidian 对我来说与其说是笔记软件,不如说是读书软件了。

而就在近几天,Obsidian 更新到 v1.8.4,核心插件中新增的 Web viewer 给了我很大的惊喜(至于这个惊喜是什么我会在后文中揭晓),让我更进一步深入思考未来的书可能是什么形态。

现在的书是什么样的?

提起“书”,不同人的脑海里浮现的可能是不同的画面,但无论是胶装、线装、精装、平装,只要有书脊、书页、封面、封底,没有变得残破不堪,似乎就可以说是一本书了。《现代汉语词典》(第 7 版)是这么解释“书”的:装订成册的著作。这个定义就包含了书的内容和形式,内容是著作,形式是需要装订成册。电子书,当然也属于书,是书在数字时代的新形式,外观有很大不同,但制作精良的电子书同样拥有封面、不同字体的排版,显然已经拓宽了字典里“书”的定义范围。(这里指的并非电子书设备如 Kindle、文石等,而是 PDF、EPUB、MOBI 等格式的文件。)

纸质书和电子书的关系可能类似唱片和数字专辑——尽管存储介质不同,唱片和数字专辑通过同样的音响设备播放出来,听众的感觉并不会有什么不同;而尽管通过屏幕读书和通过纸张读书的体验是有所差异的,但并没有证据表明电子与纸质两种不同阅读介质对同一个体长时记忆影响存在显著差异(梅晋源等,2024)。

未来的书会是电子书的延续吗?

我并不这么看。尽管今天的电子书在便携性、书内检索、划线批注等方面已经较纸质书有了巨大的进步,但它依旧继承了纸质书的“只读”属性。而真正被读透的书,要像《脂砚斋重评石头记》那样,行间空白都挤满读者自己的理解。也就是说读者应该成为批语作者。由此我们从“书”的话题转向“读书”的话题。

什么是“排版读书法”?

大多数人读书并不会留下真正难忘的印象,因为遗忘是大脑的运转规律。但如何让读过的书能够及时复习或者在需要用的时候找出来并不难做到。怀着这样的想法,在过去的一中,我采用了一种“现代抄书”的办法,并暂时命名为“排版读书法”,具体是这么做的:

- 通过转换已有的电子书文件为文本文档,在这个过程中可能损失图表(OCR 扫描转换可能存在符号识别错误,全角半角不分的情况,需要在下一步中处理);

- 复制全文到文本处理工具中,对多余空行、空格、错误的标点符号进行批量处理;

- 一边阅读,一边手动编辑不同的层级目录,补充损失的图表,进行重点的勾画,使用

Ctrl+/添加自己的想法作为注释内容。(在 Obsidian 中注释文本包裹在两个 ` 2025.2.3微信公众号已发布 %%