在几位粉丝同学的陪伴下,过去的三个月中我能够平均每天认真听完一讲十分钟左右的法语课,23 号推送的笔记便对应 B 站合集最后一节,由于 UP 主搬运的内容并不完整,即便掌握了截至目前遇到的所有词汇,离 B1 的水平还有一段距离。总的来说我还是取得了不小的进步。谢谢同学的陪伴!也希望自己留下的笔记和音频能为后来的同学学习提供一些便利。

本文除了作为本阶段的学习小结,也是一篇外语学习心得的分享。

1. 追问学外语的意义

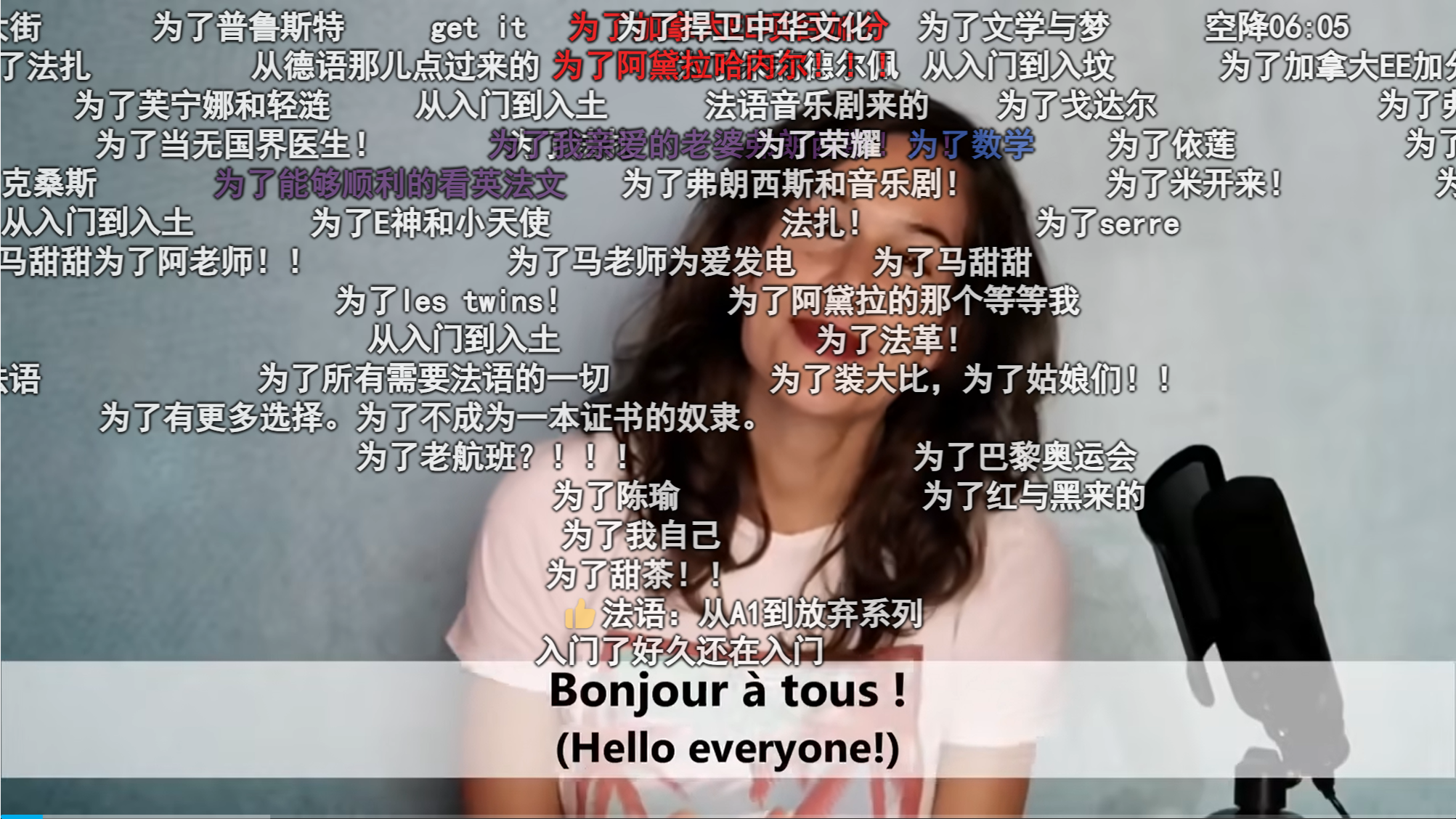

你有没有发现除了那些需要把外语作为专业来学习的同学之外,还有大量的同学热衷于学外语,在很多外语教程的第一集视频上,你可能经常见到这样的景象:

尽管大家有着不一样的兴趣,但因为他们的兴趣都与语言这一载体相关,于是纷纷慕名而来。我曾经学习日语的动机也是这样:为了看动漫——于是后来不爱看动漫了。【手动狗头】

有读书人说,学外语是为了读原著,不能吃嚼过的馒头。这话我曾经也同意,不过学了很久之后发现自己读原文的效率太低了,合格译者对原文的理解比我高出了不知道多少倍。

那为什么还要学外语呢?我的答案是,为了对世界有更丰富的理解、为了更好地理解他人。有很多或是抽象或是深刻的事物难以用言语表达,所谓“只可意会不可言传”,而不同语言之间能够互相填补那部分无法言说的空白,这不是词汇量的无谓增加,而意味着对世界的那种更深层次理解,这种理解能在更多人之间连通,所谓“主体间性”也必定建立在这样的基础之上。

2. 当语言被作为一种工具的利弊

除非赋予一句话新的含义,同样的话讲多次就没什么意思了,然而说“语言是工具”这一句值得持续探讨。对这句话我曾经这样理解:语言是工具意味着无需深究,掌握使用即可,更重要的是用这一工具表达主体想要表达的思想、内容。那进一步思考语言和思想的关系是如何界定的呢?似乎没有明晰的界限。

把语言当做工具,同学们便不再执着于追求地道的口音、漂亮的分数,而时刻提醒着自己学习语言的目的,可能是为了同外国友人交流,可能是为了阅读一手的外文文献。这是积极的一面。

与此同时,仅把语言当做工具可能让同学们误以为语言可以像数学、物理等科目作为一门学科来习得,仅通过课堂的认真听讲就能学好。更有同学牢记“工欲善其事必先利其器”的教诲,总觉得只有学得足够好才能使用,殊不知反倒错过了很多练习与进步的机会。

3. 学外语可能有哪些弯路?

学校外语教学体系大概是最长的一条弯路。近年来在网络平台上对于国产教科书的鞭挞屡见不鲜,火力也逐渐从高校教材转移至各类的中小学教材。要我说来,教材、师资、课堂形式共同造就了这一局面。

自然语言(手语除外)的学习理应遵循听说读写的顺序,学有余力且双语能力不错的同学再提升自己的翻译能力。而成文的教科书却先天地打破了这一顺序,不要说配套的光碟或是早年的磁带,有几位同学主动使用或者有条件使用呢?此时就要靠语言环境去弥补,比如全英的教学课堂甚至是校园环境,显然后者是国际学校才有的配置,而前者又对教师的外语水平提出了较高的要求。况且仅有教师的专业水平远远不够,因为语言教学不该以讲授为主,否则那一定是操着一腔流利外语的老师的独角戏。

还需要指出的一点是内容编排的不足。在一堂小学四年级英语公开课里提到了 turnip(芜菁,俗称大头菜)这种蔬菜,老师还特地纠正 turnip 不同于 carrot。我并没有吃过大头菜,可能在蔬菜店见到也并不知道它。如果学生们和我一样,他们对这节课的印象会是怎么样的呢?由此引出这样一个问题:我们应该用外语表述已知的事物还是未知的事物?在我看来,学习入门阶段尽量避免未知的事物。否则,学习的关注点就会偏离外语本身。

4. AI 时代的外语自学方法

充分利用所有可利用的资源、工具。视频资源已是老生常谈,此处就只强调两种 AI 工具吧:

一是 LLM(大语言模型)。无论是否出现幻觉、是否生成事实性错误的内容,大模型输出的语句几乎是不会出现语法错误的,这是由其工作原理决定的。因此它完全可以胜任外教的角色,它可以辅助我们生成计划、搜索互联网上可用的学习资源,更能够对于书面作业进行批改。虽难以达到有文采的水平,但一定可以减少错误,写出正确的语句。

二是模拟真人发音的 TTS(文本转语音)工具。理论上可以将所有在学内容的文本变成音频,通过多听、影子跟读锻炼发音。什么时候可以判断自己的发音过关了呢?那便是使用对应语言的语音输入法能够正确转换为相应文字的时候。

啰嗦至此,总觉仍旧有许多想讨论的问题都没涉及,诸如给家长贩卖焦虑的培训机构、刚够填饱肚子的公立学校教师待遇、极端功利的社会风气下大众对于学习的曲解…他们都与外语学习这个小主题相关,他们都是无法靠零星的个体力量解决的社会问题。我只能继续思索。

最后,我只能告诉大家,学外语很有意思:学外语的乐趣,同打游戏的乐趣、搓代码的乐趣,大概没有什么不同。